In der Aufgabe 4 geht es darum ein neues Geschäftsmodell im eBusiness darzustellen. Bei der Recherche stieß ich auf den Begriff "Social-Shopping". Aber was versteht man eigentlich unter diesem Begriff? Social-Shopping verspricht ein erlebnisreiches Shopping. In einem gewissen Portal, dass auf Social-Shopping ausgerichtet ist, können sich User aktiv einbringen, sich austauschen, gegenseitig beraten und eventuell auch für ihre Aktivität Geld verlangen.

Beim klassischen E-Commerce geht es um die Produkte, Preise und Sortimente. Beim Social-Shopping hingegen steht der User bzw. Shopper und seine Aktivität im Mittelpunkt. Das Social-Shopping ist wie ein Forum, wo sich gleichgesinnte Personen treffen und sich austauschen, Tipps geben, Vorschläge unterbreiten und Empfehlungen ausbreiten. Social-Shopping ist nicht nur Nutzer-orientiert, sondern kann auch in die Sortimentspolitik der Anbieter eingreifen indem der Nutzer eigene Modelle oder Varianten kreiert.

Allgemein gesagt, definiert das Social-Shopping die Möglichkeit die letzten Einkäufe, Rabatte, Produkttests, Wunschlisten über ein soziales Netzwerk zu teilen. Die Entscheidung des Käufers wird stark durch Meinungen und Empfehlungen anderer Kunden beeinflusst.

Beliebt sind Tags zur Klassifizierung der Artikel, Ratings oder Bewertungen. Bekannte Beispiele sind die Käufer-/Verkäuferbewertungen bei ebay, die Produktbewertungen bei amazon, die Communitybasierte Website Dawanda oder die Mode- und Lifestyle-Seite smatch.

Leider fristet das Social-Shopping ein Schattendasein bzw. kann man sagen, dass es bei der breiten Masse noch nicht angekommen ist. Es gibt zwar einzelne Portale, aber insgesamt macht es bisher weniger als 1 % aller Shopping-Sessions aus. Wie man es sich nicht anders erwartet ist auch beim Social-Shopping Facebook weit voraus. 60 % aller Sessions wurden via Facebook überhaupt erst möglich.

Ein Beispiel für reines Social-Shopping über Facebook liefert Granini. Das Ziel war das Produkt bekannt zu machen über den Online-Shop auf Facebook. Gerade für Händler ist es wichtig, sich im sozialen Netzwerk zu präsentieren um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda im Web ist gerade bei Lifestyle- und Modeprodukten wichtig. Die Meinung von Freunden und Bekannten zählt bei Kaufentscheidungen. Einkaufen ist schon immer eine soziale Aktivität gewesen.

Auch Amazon und Facebook vernetzen sich immer intensiver um das Shopping zu verbessern. Jeder der die zwei Portale vernetzt, sieht auch bei Amazon für was sich die Freunde interessieren, was sie sich wünschen, usw. Auch Bewertungen von Artikeln helfen bei der eigenen Kaufentscheidung. Derzeit steckt diese Form der Vernetzung zwar noch im Beta-Stadium, aber schon bald kann es ein nützliches aber auch negatives Feature sein. Es will natürlich nicht jeder seine Wunschliste, Artikel oder Bewertungen öffentlich machen. Dabei spielt der Datenschutz bzw. die Privatsphäre der User eine entscheidende Rolle.

Ein weiteres, interessantes Konzept bietet sport-scheck. Man ist zB gerade mit der Straßenbahn unterwegs und sieht beim Sitznachbarn Schuhe die einem gefallen. Man fotografiert die Schuhe des Nachbarn und sport-scheck sucht nach ähnlichen Produkten im eigenen Online-Shop. Das funktioniert natürlich auch mit weiterer Kleidung. Danach kann man den Einkauf gleich mit den Freunden auf den sozialen Plattformen teilen.

Auch mithilfe von Facebook Places oder Foursquare kann man das Einkaufen auf eine neue Ebene heben. Durch das einchecken in bestimmten Plätzen werden Rabatte oder Gutscheine angeboten.

Quelle:

http://bjoerntantau.com/social-shopping-bekommt-meisten-traffic-durch-facebook-20112013.html

http://bjoerntantau.com/social-shopping-mit-amazon-und-facebook-noch-vor-weihnachten-13112013.html

http://www.excentos.com/de/glossar/295-social-shopping

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/online-einkaufsdienste-social-shopping-11112553.html

Wer sind wir im Web? Diese Frage sollte jeder für sich selbst beantworten. Im Web kann man salopp ausgedrückt, sein wer man will. Wer garantiert, dass man sich in Foren, Chats oder sozialen Netzwerken mit den richtigen und persönlichen Daten anmeldet.

In der virtuellen Umgebung spricht man auch vom Avatar. Den Avatar „baut“ man bewusst auf. Für viele Personen der Generation Web 2.0 sieht der Tag folgendermaßen aus:

· kurz nach dem aufwachen werden die Tweets bzw. Neuigkeiten der letzten Nacht auf den sozialen Netzwerken geprüft,

· danach werden am PC fremde Blogs durchgestöbert bzw. Einträge im eigenen Blog veröffentlicht,

· zu Mittag wird ein Bild der Mahlzeit auf Instagram gepostet,

· am Nachmittag wird in so viel wie möglichen Orten eingecheckt mit Foursquare,

· am Abend werden vor dem Schlaf noch einmal alle sozialen Netzwerke durchgecheckt.

Dieses Szenario, dass für in dieser oder abgewandelter Form für viele Personen selbstverständlich ist, zeigt, dass man mit seinen Daten vorsichtig umgehen sollte. Nimmt man sich etwas Zeit und durchforstet die Aktivitäten einer Person im Web, kann man ein „fast“ exaktes Profil einer Person aufstellen. Dieses Personenprofil lässt Datenschützer aufschreien. Natürlich ist jedem selbst überlassen, wie viel er im Web über sich Preis geben will, aber ist es wirklich von Vorteil, wenn Personen, die man nicht kennt, wissen, wann man außer Haus ist, wie viel Kinder man hat, seit wann man mit seiner Frau liiert ist oder welche Krankheiten man schon hatte. Negativbeispiele gibt es viele, sei es die Kündigung durch den Arbeitgeber, da der Mitarbeiter im Krankenstand schöne Urlaubsgrüße wünscht, oder der Einbruch in das eigene Heim, da die Hauseigentümer eine Woche im Urlaub sind. Mein Tipp daher: Nachdenken beim Teilen der eigenen Informationen.

Es gibt viele Gründe um im virtuellen Raum eine andere Identität anzunehmen, sei es Provokation, Spiel oder Manipulation. Die meistdiskutierte Form des Rollenwechsels im Web ist Gender-Swapping. Man geht sogar davon aus, dass in vielen Foren 80% der angemeldeten Frauen in Wirklichkeit Männer sind.

Eine Studie ergab, dass Frauen unter männlichem Namen insbesondere ihre Unabhängigkeit Stärke und Aggressivität erkunden, während Männer den Gender- Switch eher nutzen, um ihren Wunsch zur Nähe, Unsicherheiten und Verletzlichkeiten zu suchen. Der virtuelle Avatar reduziert außerdem Ängste der Nutzer. Personen sind entspannter, lockerer und offener, da sie anonym im Web agieren.

Andere Personen wiederum geben sich im Web weit jünger aus als sie wirklich sind, um eine Beziehung mit einem/einer Jugendlichen zu beginnen. Um zu prüfen, wer mir gegenüber sitzt empfiehlt es sich daher, gezielt Fragen zu stellen. Des Weiteren ist es in vielen großen Netzwerken auch üblich, eine Verifizierung des Accounts mithilfe des Telefons durchzuführen.

Döring (2000) meint zum Thema Identitätsarbeit:

„Die Ablösung der Netzkommunikation vom sonstigen Alltag befreit demnach die Individuen von sozialer Kontrolle und der mit dem äußeren Erscheinungsbild verbundenen sozialen Kategorisierung, Stereotypisierung und Stigmatisierung. Selbst- Aspekte, die der Person wichtig sind, die sie in vielen Alltagskontexten jedoch nicht ausdrücken und ausleben kann (sondern verschleiert oder verleugnet), kommen im Netz zum Vorschein und werden ihr auch eher zugesprochen.“

Im Web kann man somit den eigenen Marktwert steigern und eine Person aufbauen, die den Schönheitsidealen und Attraktivitätsnormen entspricht. Döring beschreibt auch, dass gewissen Altersgruppen einen Fachkompetenz zugeordnet wird. „Wer sich in einem Online-Forum wiederholt sachkompetent äußert, hat die Chance, als Fachmann anerkannt und gehört zu werden, während in Face-to-Face-Situationen Autoritätszuschreibungen erst ab einer gewissen Altersstufe erfolgen.“ (Döring, 2000).

Im folgenden Bild sieht man, mit welchen Faktoren sich eine Person beim Aufbau einer Identität auseinandersetzen muss: Wer bin ich? Wie sehe ich mich selbst? Wie stelle ich mich anderen dar? Wie sehen mich die anderen wirklich? …

Facebook, Google, Twitter und alle anderen sozialen Netzwerke sind Datenkraken. Die gesammelten und exakten Daten der Nutzer sind gefundenes Fressen für das zielgerichtete Marketing. Die Methode verlagert sich vom Shotgun-Prinzip hin zum Laserstrahl-Prinzip. Mit den Vorlieben, Interessen und Kontakten kann man die Marketingbotschaft gezielt einsetzen.

In diesem Zusammenhang gibt es ein interessantes Interview mit Marc Canter, Geschäftsführer von Broadband Mechanics, der über die Identität im Web spricht (siehe: http://youtu.be/qcbzZ2dO8FU?t=3m37s).

Er ist der Meinung, dass die virtuelle Identität ein Stapel ist, der sich aus diversen Ebenen zusammensetzt.

Canter meint:

„Ganz unten ist die Authentifizierung, die bestätigt, dass man der ist, der man vorgibt zu sein. Dann gibt es Autorisierung, mit der man anderen Zutritt gewähren kann. Und natürlich Privatsphäre: Du allein bestimmst, wer Zugriff auf welche deiner Daten hat. […] Und ganz oben auf dem Stapel finden die individuellen Handlungen statt.“

Diese Handlungen können sein, dass man zu jemand anderen eine Beziehung aufbauen, eine Gruppe gründen, eine Nachricht verschicken oder jemanden einladen will.

Des Weiteren meint er auch, dass man einerseits im Web die Anonymität im Web vergessen kann, da staatliche Institutionen sowieso alles über einen schon wissen (Stichwort NSA). Andererseits, kann man viele Rollen im Web annehmen. Canter spricht von der richtigen Kontrollmöglichkeit über die eigene Privatsphäre indem man seine Aktivitäten auf verschiedene Netzwerke bzw. Rollen verteilt.

Quelle:

Döring, Nicole (2000): Identität + Internet = Virtuelle Identität? In: Forum Medienethik Nr 2/2000.München 2000.

Google betreibt schon seit einiger Zeit Behavioural Targeting. Google wertet die Interessen der Surfer aus, und erstellt ein Benutzerprofil mit Interessenskategorien. Man kann somit Anzeigen schalten welche die Interessen der Zielgruppe treffen.

Google Behavioural Targeting verspricht Werben ohne Streuverluste. Gleichzeitig wirft es jedoch viele Fragen auf: Wie ist das Targeting datenschutzrechtlich zu bewerten? Welche Daten nutzt Google dafür? Und welche Risiken bestehen für Website-Betreiber und Internetnutzer?

Prinzipiell ist die Erstellung von Nutzungsprofilen datenschutzrechtlich höchst problematisch. Denn die Speicherung von Nutzungsprofilen – ohne die Einwilligung des Surfers – widerspricht dem gesetzlichen Gebot der Datensparsamkeit. Zwar sollen Internetnutzer über den Ads Preferences Manager der Einblendung von personalisierter Werbung widersprechen können, ein Opt-Out von der Erstellung des Nutzungsprofils scheint aber nicht möglich zu sein.

Kann ein Surfer dieser Datenspeicherung nicht widersprechen, ist das mit dem Recht nicht vereinbar: Kunden besitzen grundsätzlich bei allen erfassten Daten ein Widerspruchsrecht. Dies gilt insbesondere für personenbezogene, aber eben auch für anonyme Nutzungsprofildaten.

Definitiv ermöglicht Google bei der Speicherung von Nutzungsprofilen kein Opt-In. Dies ist aber zwingend notwendig, sollte Google das Nutzungsprofil zur IP-Adresse speichern und somit ein personenbezogenes Profil generieren. Ohne die explizite Einwilligung des Nutzers wäre dies ein klarer Gesetzesverstoß und damit strafbar.

Problematisch ist, dass Internetnutzer keine Kontrolle darüber haben, wo und wie ihre Daten gespeichert werden. Es ist derzeit völlig offen, welche Daten seiner weit über 100 Dienste – wie etwa die Suche, iGoogle, AdSense oder auch Google Analytics – Google wirklich zur Profilbildung nutzt.

Fakt ist, über die Vielzahl seiner Dienste kann Google beängstigend genaue Nutzer- und Interessenprofile erstellen. Und es ist klar: das Behavioural Targeting wird besser, je mehr Datenpools zusammengeführt werden. Gerade Google Analytics ist für Google ein gutes Instrument, das Nutzerverhalten auch auf fremden Websites zu untersuchen.

Wie bereits erwähnt, sollen Surfer der Einblendung von Interest Based Ads offenbar widersprechen können. Dazu muss der Nutzer allerdings selbst aktiv werden. Das Problem: Das gerade novellierte UWG sieht insbesondere für individuelle Werbung ein striktes Opt-In Verfahren vor, was Google in diesem Fall nicht ermöglicht.

Darüber hinaus werden nur sensible Internet-Profis ein Opt-Out vornehmen – unerfahrene Surfer bekommen das nicht mit und werden immer profiliert. Opt-Out Nutzer sollen von Google über ein Cookie erkannt werden. Wie hierbei sichergestellt werden soll, dass ein Opt-Out auch bei vorsichtigen Surfern, die ihre Cookies regelmäßig löschen, funktioniert, bleibt völlig unklar.

Das Behavioural Targeting von Google impliziert zahlreiche Probleme für Website-Betreiber. Hat ein Betreiber beispielsweise AdSense oder Google Analytics auf der Website und nutzt Google diese Daten für das Targeting, besteht die Gefahr eines Vertrauensverlusts durch die Website-Besucher. Denn über sie wird ein Interessensprofil erstellt, dem sie nicht widersprechen können. Zum Vertrauensverlust kann es ebenfalls kommen, wenn Besucher durch ein heimlich erstelltes Profil plötzlich auf fremden Seiten vom Website-Betreiber beworben werden.

Darüber hinaus trägt der Betreiber zur Profilbildung des Nutzers bei und hilft damit – besonders wenn er selbst keine Werbung bei Google schaltet – auch seinen Konkurrenten, die eigenen Nutzer besser bewerben zu können. Denn sobald ein Surfer die Website des Betreibers verlässt, werden ihm über das Google Behavioural Targeting Angebote passend zu seinem soeben erfassten Nutzungsprofil angezeigt. In der Regel ist dies dann Werbung der Konkurrenz.

Der potenzielle Mehrwert durch das gezielte Targeting kann sich durch die genannten Probleme, die offenen Fragen und die Verunsicherung der Kunden schnell ins Gegenteil verkehren. Mein Tipp angesichts der datenschutzrechtlichen Unsicherheit: Finger weg vom Google Behavioural Targeting und Vorsicht bei vermeintlich kostenlosen Google Diensten, die heimlich Nutzungsprofile der eigenen Besucher erstellen.

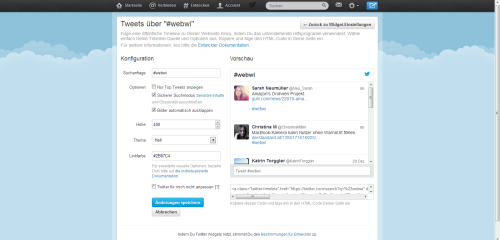

In diesem Beitrag möchte ich euch zeigen wie man einTwitter-Widget im eigenen Blog einbinden kann und das Design anpasst. Die Einbindung eines Twitter-Widgets ist eine sinnvolle und praktische Funktion um den eigenen Blog zu verbessern.

Twitter-Widget einbinden:

1. Bei Twitter anmelden und bei dem kleinen Zahnrädchen den Menüpunkt Einstellungen wählen.

2. Im linken Menü den Punkt Widgets auswählen und dann auf Neu erstellen klicken.

3. Den Punkt Suche auswählen, bei der Suchanfrage wird dann "#webwi" eingegeben, es gibt hier auch diverse andere Einstellungen wie Größe und Farbe die man einstellen kann. Ist man mit der individuellen Einstellung fertig, wählt man den Punkt Widget erstellen.

4. Es wird automatisch ein HTML-Code generiert, der dann im nächsten Schritt in den Blog eingebunden wird.

5. Im eigenen Lernblog einloggen und den Punkt Layout --> Skins --> Site Layout --> Main Page wählen.

6. Den vorher generierten Code hier an einer passenden Stelle einfügen. Es empfiehlt sich den Boxheader und die Boxline zu kopieren und den Twitter-Code danach einzufügen, da die Formatierung dadurch verschönert wird.

7. Save and close klicken und das Widget ist nun eingebunden!

Design anpassen:

Um das Design schnell und effektiv anzupassen, empfiehlt es sich einen Skin von der Seite layouts.antville.org herunterzuladen. Hat man sich den gewünschten Skin ausgesucht bzw. auch heruntergeladen geht man zu Layout --> Layout importieren. Dann muss man nur noch auf "Aktivieren" klicken und das gewünschte Design ist nun implementiert.

Ich habe mich für den Skin "Woody" entschieden. So sieht der ursprüngliche Skin der Seite aus:

Danach habe ich das Layout noch ein wenig im HTML-Quellcode meinen Bedürfnissen angepasst und nur das Wichtigste im Blog gelassen. Den Quellcode findet man wie oben schon erwähnt unter Layout --> Skins --> Site Layout --> Main Page.

Suche

Twitter

Neu

- Trends in der Gesellschaft findet man auch... (georg.payreder.uni-linz, 30.Dez.13)

- Urheberrecht & Datenschutz im Web 2.0 (georg.payreder.uni-linz, 23.Dez.13)

- Webdesign Trends (georg.payreder.uni-linz, 23.Dez.13)

- Social-Shopping als Geschäftsmodell (georg.payreder.uni-linz, 21.Dez.13)

- Virtuelle Identität (georg.payreder.uni-linz, 21.Dez.13)

Navigation

Meta

RSS